Dos historias de supervivencia y psicodelia para el confinamiento

Blog POR Mario Colleoni y Luis OlanoLa ciudad de Dios

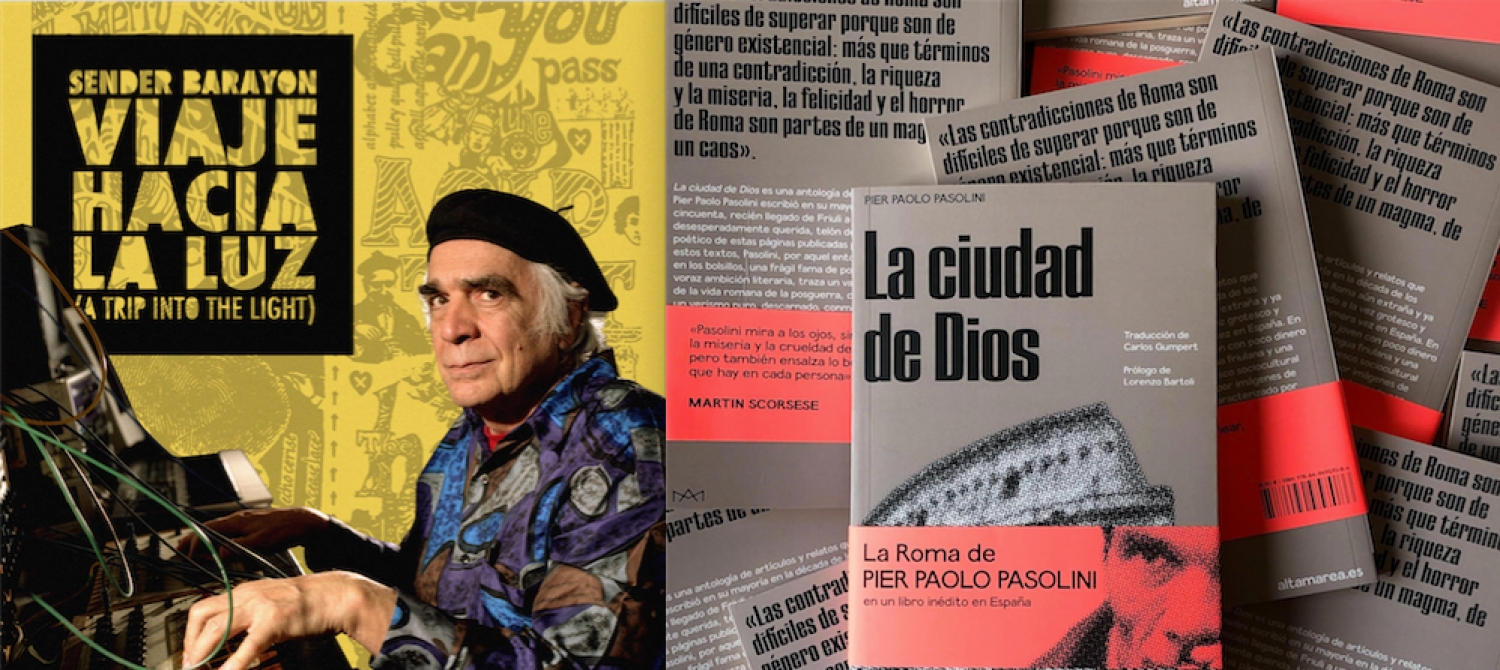

Hay que advertir que lo que hoy se presenta por primera vez en España como La ciudad de Dios (Altamarea, 2019) corresponde a un libro que Pier Paolo Pasolini nunca llegó a publicar en vida y al que Walter Siti, el editor que diseñó su opera omnia para Mondadori, intituló Storie della città di Dio (Einaudi, 1995).

Se trata de una compilación de artículos, generalmente periodísticos, apuntes de rodaje o primeros bocetos narrativos, en los que, siempre a trompicones, huyendo del Véneto con la deshonra de una acusación pública por corrupción de menores, Pasolini fue publicando tras su llegada a Roma en 1950.

Son textos de pura supervivencia, de hambre, de penuria, marcados por la carencia y ensombrecidos por el apremio de la ambición literaria o la persuasión desesperada por el renombre artístico.

Son, en este sentido, un espejo fiel de su mirada y de su aproximación hacia el espectáculo de la vida romana en aquella década caracterizada por las transformaciones sociales y el giro modernizador de una realidad hasta entonces desconocida.

No obstante, Pasolini sabía escoger sus escenarios con precisión. De cada cuadro escénico toma sólo unos pocos detalles, y cuando teje una historia, se encarga de dilatar los que le interesan y de omitir los que considera superfluos.

Es ahí cuando se aleja del periodismo y se convierte a la literatura, cuando inventa una narración para conducir al lector a un lugar determinado y de una determinada manera. Lo consigue, es cierto, aunque a veces de forma almidonada, angulosa, sin apenas dinamismo, de forma pétrea y ruda. Su prosa no puede equipararse en ningún sentido a esa aguja afilada que fue su poesía, en la que sí consiguió, a medio camino entre lo lírico y la noticia, entre lo civil y lo sagrado, un portentoso equilibrio.

No hay que ir muy lejos para encontrar un buen ejemplo en el libro. El cuento que abre el volumen, “Muchacho y Trastevere”, no sólo es una escena costumbrista en la que se narra una postal amable y simpática de la Roma de posguerra a través de un muchacho aparentemente inocente, sino un pretexto para hablar de la malicia, la picardía y el atrevimiento de burlar lo impuesto a los que un malandrín que vende castañas al final del Ponte Garibaldi, empujado por la necesidad, está sujeto casi por nacimiento.

Sin entrar en el lastrado debate aristotélico sobre verdad o verosimilitud, Pasolini tergiversa una historia y, de ese modo, logra hacérnosla real, y lo hace como él quiere: escupiendo en la cara de una burguesía de la que él no formaba parte todavía.

Dicho con las mismas palabras con las que Goffredo Fofi se refiría a Federico Fellini, Pasolini «no mentía aunque mintiera». Lo vemos con frecuencia a lo largo de todo el libro, desde “La bebida” a “Castañas y crisantemos”, desde “El (re) quesón” al último “La otra cara de Roma”.

En su conjunto, el volumen está compuesto por dos grandes grupos diferenciados: “Cuentos romanos” y “Crónicas romanas”. El primero corresponde al Pasolini que literaturiza la vida; el segundo, al Pasolini convertido en un reportero-sociólogo, más próximo al periodista que se limita a registrar un hecho que al escritor que compone una historia para narrarla. Sin embargo, detrás de ambos estilos se esconde la misma persona, y en el libro se palpa con facilidad, pues Pasolini nunca deja de traspasar sus propias limitaciones, su propia disciplina, su estilo propio, aun sabiendo que en ocasiones no debe o no es aconsejable hacerlo para no desorientar al lector.

Todo lo que tienen de especial estos textos se lo debemos a esa enigmática capacidad que tenía para hilvanar como nadie el hilo inflamable de la poesía y el bidón de dinamita líquida que es la realidad que subyace en las profundidades del alma humana.

A la postre, este libro nos habla de algo sencillo y crucial: que el apetito —hambre física, hambre espiritual, hambre tanática, hambre erótica, hambre vital— es la primera puerta en el camino hacia la verdad. Aunque hoy, cuando resulta extraño que algo se haga sin perseguir la pueril aprobación de los demás (o esa absurda autocomplacencia de carácter onanístico y virtual), algo así nos quede tan lejos.

La vigencia de este libro, y del autor mismo, puede condensarse en el final de “Ocaso de una posguerra”, cuando Pasolini escribe: «No se trata de que los hombres sean definitivamente malvados o idiotas: simplemente están sordos». Háblenme ahora, si pueden, de esa ciudad donde Dios reside.

Mario Colleoni

Viaje hacia la luz

El nombre de Ramón Sender en España, remite a uno de los escritores más populares del exilio republicano. En EE.UU., sin embargo, el nombre de Ramón Sender aparece en las enciclopedias dedicadas a la historia de la música electrónica y Tom Wolfe lo cita en su Gaseosa de ácido eléctrico como co-organizador del Trips Festival de 1966, la primera asamblea del movimiento hippie y el inicio de la era Haight-Ashbury.

Es la excepcional vida de Ramón Sender Barayón, la que vemos retratada en el documental “Viaje hacia la luz” (Luis Olano, 2019), el relato de un testigo directo de la revolución cultural en San Francisco a través del grupo de músicos e ingenieros San Francisco Tape Music Center, un laboratorio autónomo de experimentación musical.

Para sus integrantes, la tecnología les permitía explorar espacios sonoros que la constricción de la escala y los elevados costes de los instrumentos y de una formación clásica impedían. Mientras los principales agentes de la investigación sonora rechazaban todo lo teatralizado, en el año 1963 Ramón Sender, Ken Dewey y Tony Martin, crean City Scale, una deriva urbana que sirve para interpelar a la audiencia, reelaborar su relación con el intérprete y cuestionarse sobre los contrastes entre organización y caos.

EL SFTMC se convirtió en un espacio multiusos, arteria de la vanguardia artística de San Francisco: sede de la radio radical de Berkeley, del taller de danza experimental de Anna Halprin, local de ensayo de las primeras bandas de rock de la ciudad y sala de conciertos de música electroacústica, cine experimental y performances. Por allí pasaron John Cage, Terry Riley o Steve Reich, pero también Janis Joplin o los Grateful Dead.

Sin embargo lo que el documental nos cuenta son los giros de su vida, plagada de hechos azarosos. Olvidó su lengua materna y se crió en una familia de adopción de la alta burguesía neoyorquina. Su padre le privó de toda información sobre su madre biológica y las causas de su desaparición. Pero a cambio, al salvarlo del orfanato de Zamora y dejarlo en una familia de adopción norteamericana, le dio la posibilidad de vivir una vida plena, única, irrepetible y en las antípodas del oscurantismo en que se sumió España.

Sender Barayón tuvo la lucidez de retirarse del SFTMC y comenzar un viaje interior que hace tiempo que llevaba meditando. De alguna manera los Diggers, la Mime Troupe y los Merry Pranksters hicieron lo mismo, celebrando después del famoso “Verano del Amor” un simbólico entierro del hippie.

Ramón Sender, que conoció a su primera pareja en los remanentes de la comunidad utópico-religiosa de Oneida y pasó un tiempo involucrado en la secta anabaptista de origen alemán Bruderhoff, se decidió a abrazar el primitivismo voluntario y fundar en Sonoma el rancho Morning Star, una de las pioneras comunas hippies de California en los terrenos del músico Lou Gottlieb.

Es posible que como reacción a la experiencia traumática de la guerra, el exilio y la muerte de su madre Amparo Barayón, su búsqueda de identidad y comunidad, acabara por transportarlo a dos mundos aparentemente dispares pero verdaderamente imbricados: la contracultura y la cibercultura.

Mientras Ramón comenzaba a vivir en la naturaleza y componer himnos y rituales para su nueva tribu, su socio Stewart Brand presionaba a la NASA para que difundiera una foto de la Tierra desde el espacio, para impulsar una conciencia ecológica. Brand sería el primero en utilizar el término ordenador personal, en 1972: “Estemos preparados o no, los ordenadores están llegando a las personas. Probablemente sean las mejores noticias desde los psicodélicos”.

De todos esto habla “Viaje hacia la luz”, un viaje de 96 minutos hacia el interior de la memoria histórica, la contracultura norteamericana, los inicios del ecologismo y la psicodelia.

Luis Olano

Más en el Blog

Los tiempos sí cambiaron

Blog POR Pepe Ribas. Mayo de 2021.Por fin una exposición del underground y de la contracultura de los años 70 en Catalunya. Fueron unos años de creatividad desbordante, sin cánones impuestos, vividos al margen de prebendas, partidos e instituciones. Las incoherencias del régimen franquista en su decadencia, la persecución centrada en los partidos políticos marxistas e independentistas, y la distancia geográfica que nos alejaba del centro neurálgico del poder, posibilitaron unas grietas por las que se coló una parte de la juventud inquieta y conectada con las corrientes contraculturales que llegaban de fuera.

Rosal en Taita

Blog POR Antonio Otero García-TornelJaime Rosal era un tipo raro. Traducía a los franceses de la Ilustración (una gauche divine más bien olvidada), decía lo que pensaba y fumaba en pipa con delectación.

Underground: Barcelona contraataca

Blog POR Miquel MolinaEl Palau Robert prepara una exposición que reivindica la contracultura de los setenta.